1年半ほど前にVistaのサポート期限を迎えそうになり,core i5+Windows7で新しくマシンを構築したが結局サポート期限が延長されてずるずる使い続けていた古いデスクトップのHDDがリードエラーを出し始めてしまったので,ちょっと前まで手動でミラーを組んでいて使わなくなっていた1TBのHDDにVistaを再インストールすることにした.

が,別にVistaである必要もないので,入れるOSをどうするかあれこれ考えてみた.その中で重視したのは以下の4点.

- スキャナ(CanoScan 9000F) が使えること

- 複合機 (Canon Pixus MG5430) が使えること

- Galaxy Noteのファームウェアの書き換えができること

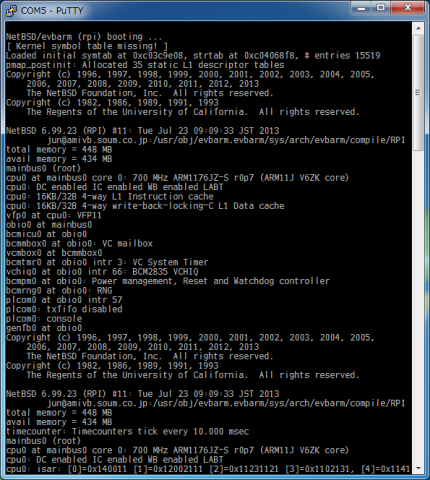

- NetBSDのクロスビルドができること

1~3 は Windows が無難なので,Windowsでいいじゃんという話もある.4は Windows でcygwinを入れればできるらしいけど,cygwinは好きじゃないのでパス.というわけで,Windows 以外でどれがいいか少し調べつつ考えてみた.